光秀の野望と涙の八上城跡(高城山)

| 巷では世界中新型コロナウィルスの席巻で大わらわである。毎日ドラッグストアやスーパーへ行ってるがマスクやトイレットペーパー が手に入らない。かってオイルショックで経験した品不足を彷彿させるが、急遽学校を2週間も休校とするなどそれ以上の社会的ダメージ かもしれない。物は足りているとテレビ報道では業界代表が発言するが店に足を向けてもいつも物はない、困ったものだ。 さて、人混みへ出かけるのは憚れるので私が出かけるところはやはり山である。特に今回は山城跡である。今NHKの大河ドラマで明智光秀 の生涯を追った”麒麟がくる”が放送されている。信長の命で光秀の主戦場は丹波地方であった。その戦場となった城跡が丹波地方には数 多く残っており、今回は丹波篠山の高城山の頂上に作られた”八上城跡”を訪ねた。知将明智光秀の夢に思いを馳せつつ古戦場に散った 兵たちの雄叫びが、はてさて聞こえて来るだろうか! 2020年3月6日

|

≪コースタイム≫

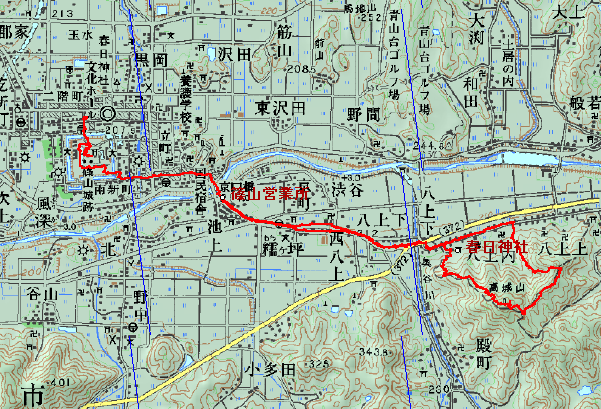

9:56笹山口駅~10:18篠山営業所~10:43春日神社登城口~11:21八上城跡本丸牛石ケ原~12:36藤木坂コース終点

12:44春日神社~13:11京口橋北詰~13:27篠山城跡~14:36二階町バス停~笹山口駅

1.八上城跡は篠山市内の中心部から東へ4k程離れた丹波富士と呼ばれる 高城山の頂上にある。バスの便が悪く、神姫バスの終点”篠山営業所”から 歩くのが最善そうだ。JR篠山口は画像の②番乗り場から便がある。 2.20分ほどで篠山営業所である。ここから東へ県道77号線を春日神社 へ向けて歩く。車の通行量が多く、歩行には十分気を付けたい。 3.正面には高城山(八上城跡)が見えているので、目印にすると良い。 4.レトロな雰囲気をたっぷり残して建っている”八上小学校” 学校周りには大河ドラマで丹波篠山を売り込もうとノボリ旗が沢山立っていた。 5.小学校の敷地が切れたところで八上の集落に入る道を採る。 6.春日神社前に出る。ここから登山口に繋がっているはず! 7.”大河ドラマ”対策で俄かに20台ほどの駐車スペースを作ったという。 8.八上城跡の解説板があり明智光秀の兵量攻めによって、落城し波多野氏 は滅亡した由の説明がある。 9.神社への参道である。 10.トイレも整備され便器もほどほどに清潔であった。 11.「本能寺の変、その謎解きの鍵は丹波篠山にある」と言う市商工観光課 12.参道左手にある春日神社、しかし相当傷みが激しい。殆ど手を加えて いないようだ!神社も落城寸前だ? 13.ここが登山道入り口である。城跡本丸跡まで1時間くらいとある。 標高約460mだという。戦国時代は戦いに明け暮れていたため城は その殆どが実践向きの山城だったかも知れない。 14.「主膳屋敷跡」:政治の中心となる館跡 15.波多野氏滅亡の後入った前田玄以(豊臣政権五奉行の一人)の次男 茂勝の供養塔、狂気の乱行で所領を没収されてしまった。 16.「鴻の巣」 *八上城は丹波地方の有力国人である波多野氏が本拠とした山城である。 17.鴻の巣から見える西側の眺望 *波多野氏は応仁の乱の戦功により 多紀郡小守護代となった。 18.「下の茶屋丸」 *15世紀後半に高城山の南西隣に奥谷城を築き、16世紀 前半には高城山主峰部に八上城を築いたと言う。 19.「中の壇」 *さて、信長は天下布武を叫んで上洛したが、波多野秀治は従わず 明智勢の攻撃を受けることとなる。 20.「上の茶屋丸」 *お隣の丹波市には”丹波の赤鬼”と呼ばれる波多野氏の 盟友赤井直正が黒井城に陣取っていた。 21.「右衛門丸跡(城主の屋敷跡)」 *当初秀治は光秀側についていたが 直正と諮り、明智勢を挟み撃ちして敗走させた。 22.右衛門丸から篠山市街を窺がう。 *しかし、天正五年(1577年)再び 光秀は丹波に攻め入った。 23.「三の丸跡」 正面に多紀アルプス主峰御嶽と左に西岳を望む 24.西方向に篠山市内を遠望する。 *光秀は黒井城と八上城の間に両者の 分断を図って金山城を作り八上城を包囲した。 25.三の丸から少し北側に見える画像右の西ケ岳 *光秀は八上城を徹底した兵量攻めにして天正七年(1579年)落城させた。 26.三の丸から北方向 *同時に前年赤井直正を病没して失った黒井城も落城 27.二の丸へ登る *光秀の金山城築城は見事に当を得た。 28.二の丸から本丸の波多野氏表忠碑を見る 29.八上城解説 30.八上城周辺の城郭図 31.城郭の配置図 32.本丸中心部には波多野氏の表忠碑が立つ *1年余りの籠城戦に食料も尽き、光秀からの申し入れを受け入れて降伏する。 33.城北には三嶽とその右隣に小金ケ嶽 *秀治の降伏にあたり光秀は波多野三兄弟の助命を保証するため母の ”お牧”を人質に差し出したと言う。(このくだりの史実は不明) 34.三嶽とその左は西ケ嶽 *降伏後波多野三兄弟は安土城下に移される。 35.中央の小金け嶽は荒々しい岩稜の山 *信長は波多野氏の助命を許さず、処刑してしまった。 36.城東には弥十郎ケ嶽が側面を守る *信長にすれば当初は信長側に付いていたので許し難ったか? 37.城西は篠山市内の中心部が一望できる。 38.本丸北直下には東、北方防備のための「岡田丸」が 好天にに恵まれ古城跡を堪能して、これから山を下りる。 39.「池東番所」水場を守る陣地跡、山城では何処も水の確保は大変だった。 40.ここからは分岐を藤ノ木コースに採る。 41.「はりつけ松跡」 *光秀が波多野氏の助命を請けたのにも拘わらず 処刑されたので家臣は憤り、人質の”お牧”を松の木にはりつけして惨殺 、 してしまったという悲しい伝説が伝わる。ここで光秀の信長への怒りはふつ 、 ふつとくすぶってきたに違いない。(史実は定かでない) 42.「茶屋の壇」 43.「馬駈ける場」 44.「芥丸跡」:東、東北方面、山麓街道防備 45.藤ノ木坂道は整備が良く、歩き易い。 46.藤ノ木坂コースの終点 47.藤ノ木坂道への石の案内道標 48.ここから登り口の春日神社前を通り篠山市内を目指す。 道すがら朽ちた瓦屋根とほのぼのと咲く梅 49.30分ほど歩き篠山川を渡ると京橋口北詰。 50.ここは河原町妻入商家群、伝統的建造物保存地区だ。 篠山城築城の際に「妻入り」という建築様式で商家が軒を連ねた。 51.篠山でも最も良く伝統家屋が残っており、そこに住民も暮らしている。 52.以前にはもっと古い建物も残っていたが建て替えられていた。 あえて注文を付ければ電柱が埋設されていないのが残念である。 53.ここは蕎麦屋、篠山に来た時に二度ほど訪れた。蕎麦と鯖寿司のセットが お勧めだ。しかし注文してからなかなか出てこないのが難点。味は良い! 54.妻入商家群の入り口 55.商家群の河原町通りをそのまま西へ直進すると篠山城の 御堀端へ着いた。 56.堀は二重になっており、ここは外堀である。 57.お堀にはつがいのマガモが仲睦まじく漂う。 58.篠山城南の石垣である。なかなか優美にして美しい。 59.西側の石垣である 60.北川の石垣である。 *家康は関ケ原の後、大阪城包囲のため篠山城の 築城を命じる。そして八上城の百年の歴史は幕を閉じる。 61.城の北へ回ると登城門口に城郭の案内板がある。 *築城は旧豊臣系大名 の経済力を弱めるため近畿、中国、四国など15か国20大名が動員されたという。 62.城北の石垣 63.城への登城口 *築城の縄張りは城づくりの名手、藤堂高虎が行った。 64.実践向きの城なので天主閣は築かれなかった。 65.二の丸御殿整備図、立体的復元資料はない 66.復元された大書院と二の丸御殿の配置平面表示 67.城内青山神社の石垣 *江戸時代を通じて幕府の信頼厚い 諸大名四家が藩主として次々移って来た。 68.登城門 *藩主の変遷 松井松平家一代⇒藤井松平家二代⇒形原松平家五代⇒青山家六代 69.お城の北側には市役所の白い建物が並ぶ、伝統家屋やお城との調和を 意識した建築である。ここで篠山城を後にする。 70.ここは”大正ロマン館”篠山観光の拠点施設である。昔は篠山町役場であった。 71.中では観光案内と共に物産の販売やレストランがある。 私はここでビールをいただく、平日なのでゆっくり味わうことができた。 72.バス停のある二階町にやって来た。ここが一番の繁華街であり 土産物店が数多く並んでいる。 73.たぬきのドジョウ掬いが妙に気を引く、ここも山中だが日本海産の サバを使った寿司が盛んである。 74.バスの乗車時間に少し間があるので平安時代に分霊した春日神社に 参拝した。同じ春日神社だが八上城下のとは全然違う 75.この神社は元々現在の篠山城跡に祀ってあったもので 築城のためにここに移したという。立派な社である。 76.二階町バス停に篠山口駅行きのバスが来た。明智光秀の 野望と悲しみを思いながら篠山の街を去る。  77.本日の歩行軌跡 |

TOPへ